撰稿人:李佳玫 审稿人:何芬芳 摄影:符立林

2020年10月12日晚,由华南师范大学研究生会主办、华南师范大学文学院研究生会承办的第十三届“勷勤论坛”之文科类论文写作与投稿指导讲座在文一栋五层会议室举行。华南师范大学文学院于奇智教授、吴敏教授受邀出席本次活动,结合本次讲座“敬畏方学术,守常始创新”的主题,为同学们分享了论文写作、投稿和课题申报的经验。

于奇智老师的主要研究方向为法国现当代哲学、法国理论、艺术哲学与西方思想文化史。

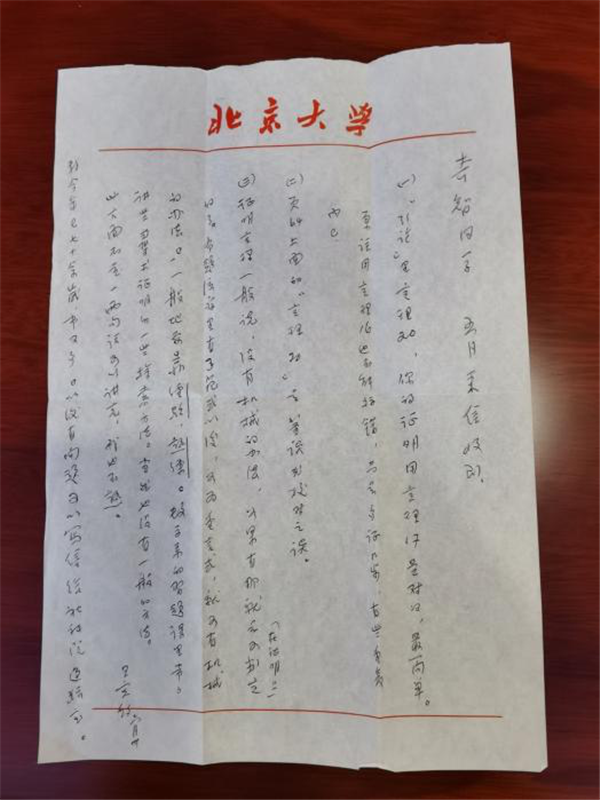

(于老师分享师生交流的明信片)

讲座中,于老师声情并茂地为同学们介绍了他的求学经历及学术道路上如何思、如何读、如何写。提及亦师亦友的老师们,于老师的怀念及感恩之情溢于言表。当于老师提到他在国内及国外学术之旅中苦“焖”论文、“煮成”论文那段苦乐交织的过往,同学们纷纷感叹学术之路,道阻且长。最后于老师结合学术研究经验给予同学们两点建议:一是要在尊敬老师的基础之上勇敢求知,一是对待知识要有谦虚的态度、对待文本阅读要有虔诚的态度,否则,任何写作都是经不起推敲的。

(于老师大三时收到的北京大学王宪钧先生来信)

如果说于奇智教授是我们仰望星空的指引者,那么吴敏老师就是我们低头耕耘的鞭策者。

吴敏老师首先结合讲座的主题,明确了“敬畏心”“学术心”“守常”“创新”这四个因素对研究生论文写作的重要性,以“阅读”“临摹”“写作”“投稿”四个关键词为线索,以中国现当代文学专业为例,向同学们介绍了如何写作合乎规范而又不拘一格的论文。

学术论文写作的前提是名家名作的个人化阅读,这种阅读既是感性、经验的,又是理性、专业的。阅读著名作家的经典代表作,永远是文学类研究生学习的第一任务。这个学习过程,不能只是背教材或简单地整理上课笔记,留在脑海里的,也一定不能只是教材内容或人云亦云的印象;而应该是个人直面作品以后放在心里的人物、故事、场景、氛围、情调、美学问题和人生问题,包括暂时不理解的片段和细节;通过对作家作品的直接阅读,将教材和课堂内容转化、内化为个人的知识结构,进而培养和形成个人的美学趣味和审美能力、判断能力和表达能力;将经验化、感觉化的“个人”,发展成为专业化的“个人”。当我们积累了一定的专业术语和专业问题,有了文学史和经典作家作参照,再面对新的文学作品,有能力解读其精妙之处,面对作家作品中的生命思考,能够有所感悟并尝试用自己的语言表达出来,这就开始了论文写作,就有可能在“知常”“守常”的基础上去“创新”。所谓“读书破万卷,下笔如有神”,具体到论文写作的实践,首先应该是名家名作的个人化阅读,然后才是相关的研究材料,或者是两者的交错进行。

其次是学习专业论文的名篇并临摹摹写。研究生们可以有意识地从“文章学”的角度去学习本专业的学术论文名篇,看看这些文章是如何提出问题、如何分析问题、运用哪些材料和理论方法进行推理、结论和主要观点是什么,文章的闪光点在哪里,语言风格怎样等;哪些特点我们在硕士阶段可以模拟、哪些暂时还很难模仿;选择几种类型的论文细读几篇,然后临摹,摹写。“文献阅读与学术训练”一类的课颇有必要。

学术论文写作要懂得和学会技术上的“常”。吴老师举例说:

1.学会写“研究综述”:这是对相关的主要研究成果的梳理和分析,进而对自己的论文进行定位;而非简单地复制、粘贴、平行排列别人的研究材料。

2.学会写“目录”:注意章、节、三级标题的汉字表达和排版的格式规范。

3.学会写“摘要”:这是主要观点的概括,表述应凝练精简,但不要空洞。

4.注释和引文的规范格式,应该细致且有耐心。

5.文字表达和标点符号力求准确,多看几遍。

硕士阶段的论文和投稿,吴老师觉得,研究生们不妨从具体的小问题入手进行写作,既应该谦虚又可以勇敢,既可以投稿给小刊物,也要尝试投稿给权威刊物。

(吴老师向同学们讲授)

最后的提问环节,同学们抓住难得的机会,提出了如何开启与老师的谈话、如何寻找学术兴趣点、如何具体提高写作水平等问题,两位教授结合自身经历耐心为同学们进行了解答。

(同学们积极参与,踊跃提问)

(图为同学们认真聆听吴敏老师的讲授)

参与本次校级讲座的既有本科生,又有硕博研究生,同学们积极参与,讲座现场场面热烈,座无虚席。于奇智教授对待学术研究所展现的哲人思考和诗人感悟,以及吴敏教授对待论文写作的严谨态度和深入浅出的方法论思想,都让在场的同学们深受启发,留下深刻的印象。

(主讲老师、研会指导老师与现场同学合影留念)

附:

吴敏老师讲座中的举例论文如下:

1.黄子平、陈平原、钱理群《论“二十世纪中国文学”》、林基成《重读〈天演论〉》,收入王晓明主编《二十世纪中国文学史论》第一卷,上海文艺出版社1997年版。

2.侯桂新:《华盖集续编·校读记》,《中国现代文学研究丛刊》2020年第4期。

3.凌逾:《赛博与实存的跨界太极——论王十月的科幻小说<如果末日无期>》,《南方文坛》2020年第3期。

4.吴敏:《传统小说艺术的现代性演进——论张爱玲与<红楼梦>》,《红楼梦学刊》1996年第4期。

5.吴敏:《时代的负荷者——七巧论》,《中国现代文学研究丛刊》1997年第4期。

6.吴敏:《<文艺战线上的一场大辩论>考略》,《南方文坛》2018年第4期。

7.宋明炜:《<狂人日记>是科幻小说吗?——论鲁迅与科幻的渊源,兼论写实的虚妄与虚拟的真实》,《中国比较文学》2020年第2期。

8.华中师范大学2019年硕士论文:《从“学界”到“语文界”——“鲁迅研究”在中学鲁迅教学中的转化与应用》(来自中国知网)

9.李林松(华师文学院硕士研究生):《论<知堂回想录>的引用》,《现代中文学刊》2020年第1期。

10.梁鸿威(华师文学院硕士研究生):《“个人寓言”:拉康欲望理论视域下的<白鹿原>》,《西安文理学院学报》2020年第3期。