撰稿人:万华清 审稿人:阳小容

2021年10月18日下午14:00,华南师范大学第十四届“勷勤论坛”旅游管理学院分论坛之“温党史忆初心,学校史担使命”红色校史宣讲会在大学城校区教学楼1栋201教室如期开展,此次分享会特邀请华南师范大学历史文化学院讲师胡列箭老师担任主讲嘉宾,旅游管理学院研究生辅导员阳小容老师出席活动。

本次讲座胡列箭老师主要为大家讲述了华南师范大学在1937-1945年抗战时期“九载十迁”的艰苦办学历程。

讲座伊始,胡列箭老师从华南师大前身——“广东省立文理学院”的历史出发,将这段艰苦卓绝的红色办学岁月为同学们娓娓道来,以抗日战争的打响为背景,以国民政府的搬迁为主线,从而展开讲述“文理学院”九载十迁的艰难历程。

自1937年全面抗战爆发到1945年抗战结束,华南地区遭受日军不断侵袭,广东省高等教育随之浮沉,当时为“广东省文理学院”的华南师大就是在这样的背景下,开始了为期九年的辗转飘零。

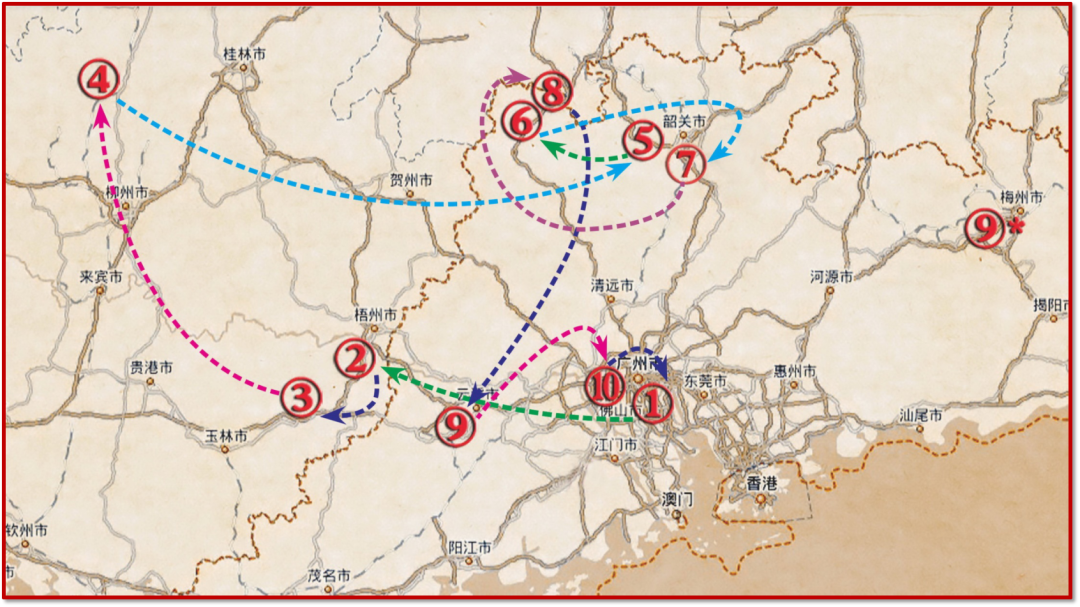

1937年7月,日机多次轰炸广州,勷大教院第一次迁徙至广西梧州(一迁);1938年夏,广州沦陷后,日机开始频繁轰炸梧州,省立教育学院第二次近距离迁至梧州藤县复课(二迁);由于抗战形势变坏,1939年春,学院迁去桂北融县复课(三迁);1939年8月,省立教育学院迁回广东乳源县侯公渡办学(四迁),并将其改名为广东省立文理学院;1939年12月底,日军大规模进犯粤北,文理学院开始集体西迁(五迁);1942年春,省政府为方便监管文理学院,将其迁至曲江桂头圩(今乳源桂头镇),这是文理学院的第六次迁徙(六迁);1944年夏,豫湘桂战役爆发后,粤北形势危急,省政府令文理学院回迁连县东陂旧址(七迁);为躲避南部日军,随迁师生大部分先步行至广西贺州,再绕弯迁至罗定(八迁),数月才召集师生复课;1945年8月15日抗战胜利后,同年10月,顺利迁回广州光孝寺办学(九迁);1946年11月,顺利迁回今广州市海珠区石榴岗旧址复学(十迁);1951年10月院系调整时,政府在广东省立文理学院的基础上,组建了华南师范学院。

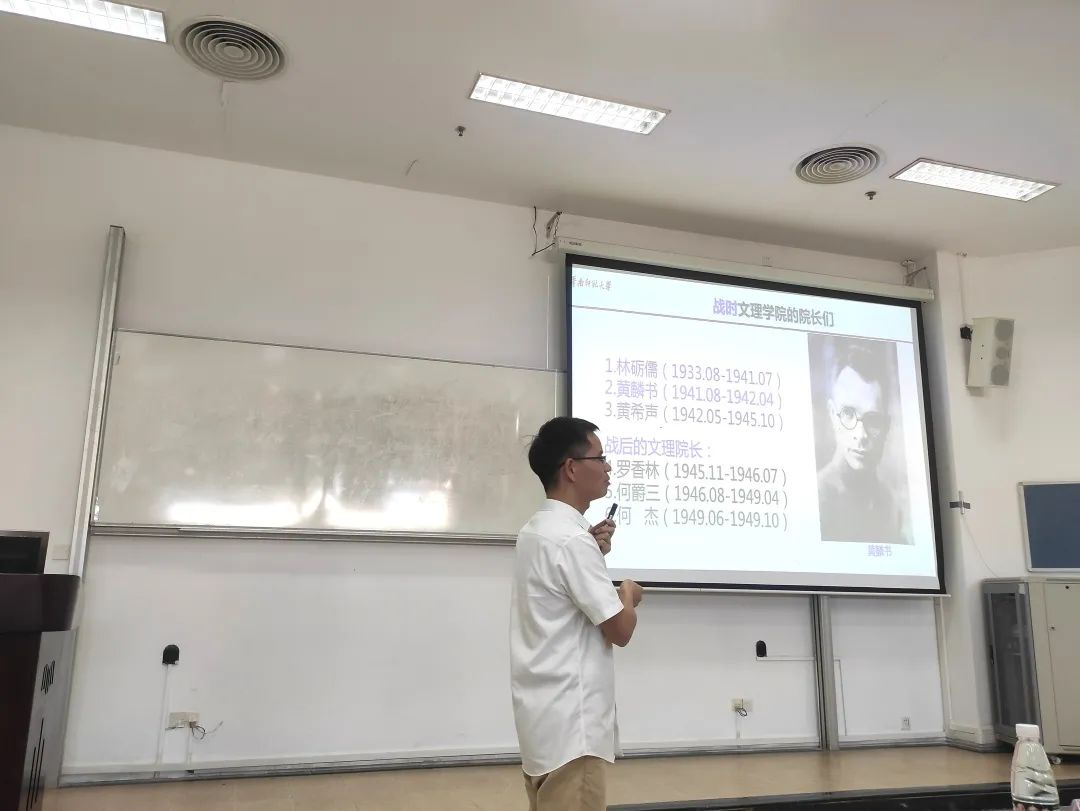

值得一提的是,在此期间,担任过“文理学院”校长的分别有:林砺儒(1933.08-1941.07)、黄麟书(1941.08-1942.04)、黄希声(1942.05-1945.10)。即便国内战争局势紧张,从民众到教员再到学生都因战争而人心惶惶,办学条件极其恶劣,而三位校长在任期间从未放弃办学,为“文理学院”的生存东奔西走,各处争取,为当时的国家培养了一批批人才,为教育事业做出了巨大贡献!

在接连不断的搬迁过程中,“文理学院”每至一地,在办学复学的同时,师生们都融入到当地居民的生活当中,为当地居民的生产及生活提供自己的帮助,例如教村民识字,在农忙的季节留院的同学便到田间去,帮军人家属割稻谷,减轻他们的经济负担,从这一角度来看,当时还名为为“广东省立文理学院”的华南师范大学在办学教学上就已经取得了成功。

此时,讲座已接近尾声,胡列箭老师提出了自己的几点感想。第一,在国家危难的抗战时期,文理学院长期坚持办学,这是对社会最大的贡献;第二,教育是国家的希望;第三,任何时候都要认真读书,读书才有希望;第四,人要有一点责任感,困难时期,更应主动承担责任。至此,讲座圆满结束!

回望如今,作为新时代的华师学子,我们在为这一段激荡人心的华师历史感叹之时,也要主动传承学习上世纪老一辈教师学子们艰苦奋斗的优良品质,体会老一辈师生教育救国的初心,珍惜当下来之不易的生活和学习环境,主动承担“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的重任!